特集 「くに」を考える

ブリコラージュな共同体へ

近代国家が戦争によって共同性を高めてきたのに対し、現代においては、

一人ひとり個人の側から社会をイメージしていかなければならないという佐藤浩司氏に、

現代の新しい共同体像について聞く。

しかもブリコラージュ展(「きのうよりワクワクしてきた。」)がらみの依頼。

結局、そのままではコワクテとても使えず、全文書き直しました。

ブリコラージュとは「ありあわせ」料理の発想

二〇〇五年に国立民族学博物館で特別展「きのうよりワクワクしてきた。 ―ブリコラージュ・アート・ナウ:日常の冒険者たち―」を開催しました。この展示会のキーになっていたのは、ブリコラージュという概念です。

これは、著名な人類学者のレヴィ=ストロースが『野生の思考』という本のなかで紹介していた言葉です。ある目的に向けて材料を用意するのではなくて、ありあわせのお惣菜料理のように、手近の素材をもとに何ができるかを考えてみよう。未開社会では普通にみられる一種の考え方のスタイルですね。それは、社会で考えれば、素材の側に立つ個人からの発想です。何気なく見過ごしていた身の回りの物も人も、この発想に立てば異なる価値をもって見えてくるかもしれない。そうすれば、ありふれた日常世界もワクワクする対象に変わりますよというメッセージです。

展示場にあった空き缶ハウスは、一万数千個の空き缶を集めて作られました。壊される建物の廃物を利用して作られたウクレレもあります。これらの美術作品は、空き缶をただの空き缶と見ないところから出発しています。「これは何かに使えるかもしれないな」と、一般には役に立たないと思われている物に新しく価値を見出すことで生まれたものです。ブリコラージュする人は、こうだと決まった見方で物事を見ていたりはしない。ブリコラージュをはじめたとたんに、作品の素材はそこら中にころがっているものです。そうすれば、以前の価値観が崩れて身の回りの世界はまるで違って見えてくる。

それは人についても言えることです。例えば、「落ちこぼれ」という言葉がありますが、これはブリコラージュの対極にあります。ある価値観を持ち出し、その価値観に当てはまらない人間を「落ちこぼれ」と呼ぶのは、空き缶を見て「これは中身がないからゴミだ」というのと同じで、ある単一的な価値基準で人を見ていることになります。

だから、僕は、学校の先生はブリコラージュする人であってほしいと思うのですが、子どもをみて、決められた価値や規格に合わないからダメというのではなく、その子どもにふさわしい価値を見つけ出してあげる。その上で四十人なら四十人の子どもで何ができるだろうかと考える。それぞれの子どもが生きがいを持って、そのことに取り組むことができれば、それは最高のブリコラージュ作品ですよね。

素材の側にたつ個人からの発想で、社会をブリコラージュするということ。それは、リストラする前に今いる人間から何ができるのかを考えろというのと一緒のことです。

空間共同体の発想は価値観を強要する

日本人はどうも空間にこだわりすぎていますね。一つの空間にいたら、みんな同じことをしていなきゃいけないと思ってしまう傾向がある。それは家の中でもそうだし、国でもそうだけれど、今は同じ空間に居合わせただけで、みんながみんな同じ価値観を持っているわけじゃないでしょう。

例えば、電車に乗って携帯電話で通話するのは駄目だとか、人前で化粧するのはどうかしているという考え方。どうしてそれが嫌なのかと自問してみると、僕らは電車に一つの共同性を期待しているからじゃないでしょうか。

電車は、みんなである目的地へ向かって行くもので、昔の電車では人々はお弁当を広げて、食べ物を分けあったりとか、会話を楽しんだりしていた。ところが、電車の中で携帯電話で話すような人たちは、そういう共同体幻想を否定する行為をしている。隣りに人がいるにもかかわらず、その人とはぜんぜん違う彼の友人と話をしている。これは同じ空間をシェアする者として許しがたいという感覚です。

でもよく考えたら、今の日本の電車は、ある目的地に向かってたまたま乗り合わせるだけのツールでしかないでしょう。みんな他人に知らん振りで本を読んだり、携帯電話に見入っている人ばかりじゃありませんか。人生の目的はこれから行く場所や会う人のほうにあって、電車はその目的の準備をしている空間にすぎないのですから。だいたい酒を飲んで大声で話し合うのが許されて、電話がダメだなんて、他にどういう理由があるんでしょう。電車の中での通話は、韓国では普通ですし、世界的に見ても日本ほどの感覚で、通話を社会モラルに反するとまで思う国はないと思います。

確かに昔は、ある土地で生まれ育ち、生活も供にしていて、自分たちが育っていくための情報も、せいぜい同じ家のなかや、同じ学校、同じ地域の中で得ていたところがありました。でも今は、同じ空間で育つことが人格形成にとってそんなに大きな決定要因とならないのです。テレビも普及しているし、インターネットだって自由にアクセスできる。携帯電話も持っている。昔は近くにいないと話もできなかったのに、今は、いつでもどこでも大切な人とコンタクトがとれる。そんな時代に生きているのだから、隣の人と疎遠でも仕方がないですよね。恋人と食卓で向かい合って食事をしていたら、突然彼の携帯電話がなって別の女性と親密な話しをはじめる。それがあたり前の時代なのです。

それなのに、私たちの心の中には、空間共同体のような発想がずっと染み付いている。空間は社会の共同性の前提条件ではなくなっているにもかかわらず、同じ空間を共有しているだけで、同じ価値を共有しているとか、人生を共有していると考えてしまう。

空間に依存しない関係と現代的精神文化の始まり

かつて民族学が未開社会を研究対象にしていたときには、物質文化と精神文化というふたつの柱に分けて分析するのが普通でした。精神文化のほうは、近代化の過程で、迷信として退けられていったり、既存の宗教に取り込まれてしまいました。現代に生きるわれわれには、もうそうした意味での精神文化と呼べるものがないようにみえます。もちろん日本にも宗教はありますし、占いなども精神文化と言えないことはないのですが、それらは信仰すべき対象です。現代人の多くはふだんの生活を物質世界中心に、科学で解明できないことはすべて信じるか、信じないかの問題領域におしやってやってきたわけですね。死後の世界なんて普通に信じている人間は誰もいないわけでしょう。

ところが、最近こうした状況が少し変わってきたのかなと思うんです。僕らがリアルとヴァーチャルとかいって、現実世界と仮想現実の世界を分けたりしていたこと。たとえば、テレビゲームやインターネットにはまっていると、「あんまりヴァーチャルなことばっかりしていたら駄目になりますよ。もっと外に出て遊びなさい。もっとリアルな世界で」というのが、お決まりの言い方ですよね。

でも、いっぽうで、ネット上のコミュニティはもはや特殊な人間の集合とは言えないし、隣人とはできない普段の会話をネット上で楽しんでいたりする。何か調べようと思ったら、今は図書館に行くよりインターネットで検索するほうが生きた情報が簡単に手に入ります。個人の日記をインターネットで公開するなんて、ちょっと前なら想像もつかないことでした。ブログの流行はいったいどう考えたらいいんでしょう。特定の誰かに読んでもらうのでもなく、救いを求めているのでもないけれど、自分について発信することで世界と繋がっている。

パソコンの画面の先に僕らが見ている世界は、現代人にとっての精神文化と言っていいんじゃないかと思います。それは信仰の対象なんかではないけれど、確実に僕らの心をとらえている。

アフリカのピグミーの調査をしている人類学者から面白い話を聞いたことがあります。コンゴの密林に住むピグミーは、森の中で死者と出会ったり、話しかけられたりするのだそうです。お前たちの今の生活はなっていないとか死者は忠告するのだそうです。彼らは、森のどこかに死者の国があって、死ぬとその世界に行くと考えているので、森で死者に出会うのはべつに不思議なことでも何でもない。森は人間だけの生活する世界ではないのですから、死者に出会おうが、動物に出くわそうが、そんなことは常識の範囲なのです。

現代人にとって、死は縁遠い話題ですけれど、例えば、誰かが亡くなっても、その人の残した日記や会話はネット上にずっと残っていきます。ネット上の人格しか知らない知人にとっては、死すら関係ないのかもしれない。そして、僕らは、ある日ネットの森でふと彼の残した写真やメッセージに出くわすかもしれない。あ、彼はこんなことを言っているって。これは信仰の問題ではありませんよ。それでも、いずれ現代人の死生観に大きな影響を及ぼしてゆくはずです。

僕らは今、情報に囲まれて生活し、情報社会の中にある種の精神的な支えを求めようとしているところがあります。家に帰ってすぐにパソコンに向かい、電車の中でみんな一心不乱に携帯に向かっている。未開社会を研究していた民族学者だったら、間違いなくこれを精神文化と位置づけるでしょう。冗談でなく、現代人は久しく忘れていた精神文化を取り戻しつつあるのだろうと思います。

肥大する精神的共同体と生活共同体の間の齟齬

ネット社会の発達した現代で生きる子どもたちは、情報の森の中で生きていくことになります。環境として、情報が周りにある。かつては僕らの周りには木や森があって、危ないけれどもそこで遊びながら知識を身に付けていった。それと一緒で、いろんな木や森のようにメディアが子どもたちの周辺にはいっぱいあって、そこから自ら取捨選択して学んでいくしかないのだと思います。

それを情報を制限しようとか、規制しようとしても、外部世界とつながっている限り、いつかは破綻するものです。それが現実世界なのだから、禁止されていてもそれをすり抜けるのが人間ですよね。だから建前の議論ばかりしていても、それは大人の自己満足でしかない。

それ以上に気がかりなのは、子どもが何か犯罪を犯すとすぐに学校や親や、地域社会の責任にする傾向がありますよね。メディアはそうすれば大衆が安心することを知っているから。だけど、自分の生活に帰ったときに、いったいどれだけの親が子どもの言動に責任がもてるのか。こんなに自由に情報にアクセスできるという現実の中で、子どもがどう育っていくのかという責任は、地域社会や学校が取れるものではないし、親だってそこまで面倒を見きれないですよ。情報の自由と子どもの犯罪とはまったく別の話だと考えないと。

インターネットや携帯電話といったツールによって、私たちの周辺にはますます空間に依存しない人間関係や、精神的共同体が広がっていくことになります。そこで現代人はこのような肥大する精神的な共同体と、家族のような生活をともにしている人たちとの生活共同体との間に齟齬を感じることになります。僕はこれこそが現代人の抱える不安感のもとになっているものだと考えています。子どもの自我は、放っておけば精神的な共同体のなかでかぎりなく肥大化してゆくことでしょう。いっぽうで身の回りの社会が彼に期待するのは旧態依然の共同社会そのものだったりします。これはとてつもないストレスを子どもに与えるはずです。

人間は体を分離しては生きてはいけないわけですから、自分が空間的に生きている世界と、精神的共同体との間の折り合いをどのようにしてとっていくのかということは大きな問題です。実際のところ、精神的共同体がどうするかなんて、そんなの好きにすればよいので、問題なのは、現実に僕らが生きて行かねばならない空間世界のほうなのです。

価値観の違うもの同士が共同できるような方策

建築の世界では、家族の間に隠し事があってはいけないから、一切ドアがない住宅をつくりましょうといって、トイレも何も全部の部屋にドアがない住宅を理想化していたような時代もあったんですよ。現実の住宅はともかく、今でもまだそういう理想を家族に求めている傾向はありますね。現実はそんな家族ばかりではないはずだから、ウチの家族には問題があるのではないかと悩んでみたり。家族までがストレスの原因になってしまう。でもそれは、家族はこうでなければいけないといった固定観念のほうに問題があって、まさにわれわれを縛り付けるそうした家族イデオロギーからいかに抜け出していくか。

もし、そうした固定観念をすこしゆるめることができたら、家族や住宅についてもいろいろな可能性が見えてくるはずです。

空間的にいかにストレスなく共同生活をおこなうかを考えると、ある程度独立していたほうが住みやすいでしょう。そして、個別化していながら、共同性をはぐくめる場所もある下宿屋さんのようなイメージが浮かびます。まさに下宿に間借りしている人たちの間にあるような、どちらかと言うとルーズで社会性をもった家族関係がストレスなく暮らす鍵のような気がします。下宿では引きこもっているわけにもいきませんしね。

これからの日本の住宅は、今までのようにスクラップ・アンド・ビルドを繰り返すわけにはいかないでしょう。経済的にも、資源の点からも無駄が多すぎますから。かといって、サラリーマンの家庭は子々孫々おなじ場所に住み続けるという保証もない。そうすると、同じ住宅に住んでいても、一人ひとりは置き換え可能である必要があります。例えば、子どもが成長したら、その後に、他人が入ってくるかもしれないし、その他人が老いた親たちの面倒もみるとか、あるいは、元の一家がいなくなって、まったく違う人たちが共同生活をしているということだってあるでしょう。もともとの住み手がいなくなっても、建物を壊さずに残していこうというのはそういうことです。だから、これからは家族が住宅をつくるのではなくて、住宅という空間が家族的な人間関係をつくりだしていくと考えたほうがいいのです。そのときに、どんな家族関係だったら居心地よくすごせるのか。同じ空間に住む人間同士がある程度自由に間合いを取りながら生活をともにできるほうがよいに決まっています。

家族について考えることは社会のモデルにもなります。今は下宿先の隣の部屋に日本人がいるとは限らないでしょう。実際に、純粋に日本人ではない人がたくさん日本に住んでいます。そういう人たちをも含んで、破綻なく生きていける社会はいったいどういうものなのか。そこで家長風を吹かしたり、家族愛を強要しても家庭崩壊を招くだけでしょう。価値を共有しようと押し付けるんじゃなくて、その反対に価値を強要しないことが前提になってくる。

そのうえで、同じ場所に住むために何が必要かを考えたほうが健全です。例えば、同じ学校の教室にいる子どもたちに同じ物差しをあてはめていくのは簡単です。でも、それでは軍隊と一緒でしょう。その物差しにあわない人間は社会の役にたたないのかといえば、そんなことはない。逆に、ツブシのきかない単一規格の人間ばかりたくさんいても社会は沈滞するばかりです。一人ひとりが自分の身の丈にあわせて何ができるかを考える。これは、先ほども言ったブリコラージュの発想です。百人いたら、百人いる人間の力を引き出していくような社会をイメージしたほうが、ある一つの価値観を人間に当てはめて、落ちこぼれを量産する社会よりもはるかに生産的ですよね。

今は共同体といっても、たまたま同じ地域に住んでいるだけのことでしょう。同じ職場で働いているわけでもない。生活パターンもちがっている。隣りに住んでいるのがどんな人間か知らなくても、それがむしろ当たり前の社会なのです。盆踊りをすればコミュニティの交流ができるというような、そういう時代ではないでしょう。だからといって、現代人が希薄な人間関係しかもてないでいるわけではないことは先ほどお話しした通りです。ただ、空間が規定するような共同体が以前とは性格を異にしている。それにもかかわらず、僕らは空間のなかでしか現実の生活をおくれないし、僕らのイメージする社会が相変わらず昔の村社会のままだからやっかいなのです。

最初に一つの社会のイメージをつくりあげて、それに住んでいる人間をあわせようとさせれば、当然そこからこぼれてしまう人ができます。それでは、息苦しい社会、適応できない人をたくさん生み出す社会になってしまう。

だから、これからの社会のリーダーにはブリコラージュする感覚が大切なのだろうと思います。ある理想の社会像を打ち立ててそれに合わないものを排除しようとするのでなく、今あるものがまず何かを考えて、それを社会の目標にしましょうと発想する、それが社会をブリコラージュしようという発想です。多数意見に従うのでなく、意見のばらつきを許容できる社会。それが、価値を共有しない者同士が共同して生きていける方策の一つだと考えています。

すでに国家の体制は賞味期限が切れている

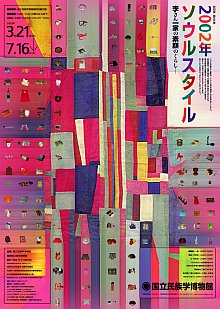

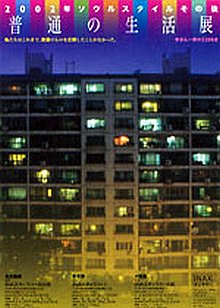

そもそもブリコラージュ・アート展をやろうと思ったのは、その前にやった「2002年ソウルスタイル:李さん一家の素顔のくらし」という展示の経験が大きかったからです。

このときは、展示に先駆けて、僕たちはまず、韓国に住んでいる李さんの家の持ち物を全部調べていくという生活財調査から始めました。

その作業は、例えば冷蔵庫の中にある物をすべて写真に撮って、一点一点その素性を聞いていくというようなちょっとバカげた調査だったのですが、調査を進めていくうちに、初めは僕らにとってはつまらないと思えていた物が、実はその持ち主の琴線に触れるというか、精神的な部分を深くたどっていけるツールだということがわかったのです。

こうした調査では、調査される側の協力が不可欠ですが、相手の側がどんどん興にのってくれた。だいたい僕らは自分の持ち物にまつわる思い出について他人に聞いてもらう経験なんてしたことがないでしょう? そんなことは夫婦の間だってないはずです。それがきっとお互いに新鮮な経験だった。現代人の持ち物は大量消費財ばかりですから誰でも手にしている物のはずなのに、調査を通してそこに個人の人生が浮かびあがってくる。韓国は民族主義や国家主義の発想がつよい社会ですから、ふつうにインタビューしてもそうした建前ばかりが出てくるのです。韓日友好とかなんとか。それでは通り一遍の韓国文化理解にしかならない。個人の持ち物はそうした殻をなし崩しにする破壊力を秘めていたのです。

この展示は、李さん一家の持ち物すべてをアパートから民博の展示場に運んで実現したのですが、個人の思い出の付着した物を通して韓国を紹介しようとした。はじめに韓国社会があって、それを表現するために李さん一家をモデルにしたのではなくて、個人の生活のリアリズムを通して、その先に韓国社会が見えればそれでいいと考えることにしたのです。李さん一家は韓国を表現するための影絵として生きているわけじゃないんですから。それがソウルスタイルでした。

実はその頃ちょうど、ニューヨークでテロがあって、飛行機がビルにぶつかる衝撃的な映像がテレビにながれていました。悲惨な出来事ですが、現代においては、そうした事件の映像さえビデオに録画されて、子どもの運動会のビデオの隣に並べられてもおかしくないわけでしょう。それは不謹慎なことでも何でもなくて、それが僕らの嘘偽りない現実なんですから。そして、そうした現実を突きつけてゆくことでしか、テロや戦争というイデオロギーの暴力から個人の人生をまもる手段はないように思うのです。僕らはあまりにも長いこと、個人の物語をではなく、国家や社会の物語を語るように飼いならされてきたのですから。

もし、アメリカでイラクスタイルのような展示を実現できていたら、そしてもし、不特定多数を十把一絡げにするイラク文化の展示ではなくて、イラクにいる一人ひとりの人生が浮かび上がるようなアプローチを実現できていたら、これはイラクの人びとについても言えることですけれど、テロや戦争はもうすこしちがった起こり方をしたのではないかと思います。行き過ぎたイデオロギーに対する有効な反抗の手だては、あくまで僕らの生きている現実を認めてゆくことでしょう。反対のイデオロギーをいくら唱えても同じことにしかならない。

ベネディクト・アンダーソンが『想像の共同体』と呼んだ近代国家の本質は、今の日本なら十分に再考してみる価値があると思います。かつてコスモロジーで統合されていた伝統社会がコスモスを失ったとき、それらの社会や人間を再統合する形で近代国家は生まれている。だから、国家はコスモスに代わる共同性の仕掛けを用意する。およそそんな事を彼は言っています。

歴史や学校はそうした仕掛けの重要な要素でしょうし、戦争や仮想の敵をもうけることは社会の共同性を高める格好の手段でした。しかし、今さら空間共同体にすぎない国家を想像のコスモスでまとめる必要などあるんでしょうか。国家は電車とおなじで個人が目的に向かうための便宜的な乗り物であれば十分なのです。そういう意味では、国民国家の体制はとっくに賞味期限が切れているのだろうと思います。

本来のコスモロジーな社会というのは、必ずしも二つの境界をまたいで、右とか左とかいうのではなくて、あいまいな部分があって、こっちでもないしあっちでもないというグレーゾーンが許されていました。共同体の中心から間合いを取ることができた。ある空間に入ったとたん、赤になれっていうような社会ではなくて、少しピンクが入っていて、少しこっちの黄色も入っていてという共同性があって、自分の持ち場を決めていける。今の都市空間はそれを実現しているでしょう。長年住んでいれば自然と郷土愛は生まれるでしょうけれど、だからといって余所の町に行って住めないことはない。国家の未来もそういう姿が理想なのではないでしょうか。(2007-6-29)