家の中の物から見えてくるもの

「2002年ソウルスタイル」展から

0.はじめに

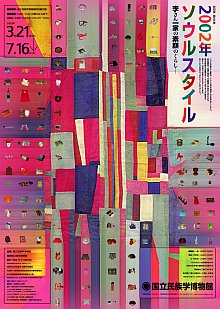

「2002年ソウルスタイル 李さん一家の素顔のくらし」というのは、国立民族学博物館(民博)で、2002年の3月から7月にかけて開催された特別展のタイトルです。これまで民族学の展示では、たとえば、インドやモンゴルといった地域やそこに住む民族にかんして、どうすればその特徴をつたえられるかが問題にされてきました。その結果、ことさら特異な風俗や文化(財)を紹介したり、反対に、現代の姿を見せることでリアルな展示ができると考えられたのです。ソウルスタイルは、そうした旧来の展示の常識を覆すことから展示を組みたてています。それはいかなるコンセプトにもとづいたものであったのか、そして、それは成功したのか、さらに、そこからどのような知見が得られたのか、などについて以下では議論してみたいとおもいます。

民博特別展「2002年ソウルスタイル:

李さん一家の素顔のくらし」

1.ソウルスタイルの目的

1-1.何が展示されていたのか

展示会場には、李さんの家がそのまま再現されました(写真)。李さん一家の住むソウルのアパートの部屋が原寸大でつくられ、そのなかに、アパートにあった一家の所持品がすべて運びこまれました。タンス、ソファ、冷蔵庫、電灯、テレビなどの家具はもちろん、家族全員の衣服、給与明細、銀行の通帳、カード類、本やレコード、子供の玩具や成績表から、スナップ写真や手紙類、結婚前に夫婦がかわしたラブレターまで、わずかな例外をのぞくすべての物が展示品として収集されました。そして、それをアパートにあった状態のまま、引き出しのなかの下着類から机の上に置かれた鉛筆の一本一本まで同じようにならべて展示しました。点数にして1万点をこす品物が、李さんの家そのままに復元されたのです(*1)。

そして、李家のアパートを囲んで、展示場の周囲には家族5人それぞれの生活空間が展開するのです。夫であるアボジの職場の部屋や飲み屋の屋台、アボジの母であるハルモニの故郷の部屋と亡くなったハルモニの夫の墓、小学校6年生になる長男のドンファと4年生の長女ウィジョンのかよう小学校の教室、妻であるオモニがよく行く市場や銭湯までがリアルに再現されました。さらに展示場二階には家族の時間の流れを追いながら、ソウルの人びとの誕生から死までの人生のステップが物によって示されていました。

この展示を見に来てくれた人は、李さんの家の台所に置かれた冷蔵庫の中の食べ物の匂いをかぐこともできたし、寝室の洋服ダンスを開けて、どんな服を持っているかをしらべることもできました。ドンファ君の勉強机のまえに座って、彼の使っている教科書やノートをチェックしたり、ウィジョンちゃんのベッドに寝転がってお気に入りのピカチューのぬいぐるみを抱くこともできました。けれども、展示品のなかには、私たちから見て特別なものは何一つありませんでした。展示場の4ヶ所に据えられたビデオ・プロジェクターには、家族5人それぞれの一日の生活が、朝起きてから夜寝るまでの行動を映し出していました。ありふれた日常生活をこのようにしてまじまじと見る機会を私たちははじめて経験したのではないかとおもいます。韓国とか日本とか言う以前に、隣人のことやおなじ家族のことでさえ私たちはよく知らないのではないか? ソウルスタイルはそういうことを考えさせてくれた展示でした。

展示されていたほぼ4ヶ月の間におおよそ6万人の方々が民博の李さんの家を訪問してくれました。この数は、最近の民博における特別展への来館者数としては多いほうです。新聞、雑誌、テレビなどのマスメディアからも注目された展示となり、企画としてはある程度うまくいったと考えています。しかし、それがどういう意味をもったのかについては、博物館の興行成績とは別の検討が必要になります。

1-2.どんな展示だったのか

ソウルスタイルの展示とはいったい何だったのでしょうか?

実際に展示を見た人それぞれが自分の流儀で展示の意味を考えはじめるのがこの展示のおもしろいところです。100人いれば100の生活スタイルがあるように、展示を見た人たちは自分自身の生活について語りはじめるのです。展示されたのはソウルのアパートであるのに、私たち自身の姿が展示をとおして写し出されてくるかのようでした。

展示の内容については、書籍[朝倉敏夫・佐藤浩司 2002]やWeb [国立民族学博物館 2002]上に記録として残っているので興味があればご覧ください。李さん一家が持っていた物の完全な形でのデータベースもいずれ公開を予定しています。ここでは、そうした展示の内容を確認するよりも、展示が成立するにあたって避けては通れなかった命題について検討しておきたいと思います。

1-2-1.ソウルスタイルは韓国展ではない?

この特別展が企画されたきっかけは、2002年が「日韓国民交流の年」であり、ワールドカップが共同開催される年だったからです。日本では多くの博物館、美術館で「韓国展」が開催されると予想されました。そのときに、諸民族の文化を専門とする研究博物館が何もしないわけにはいかないし、何か展示をするとすればその独自性が問われることになるだろうと覚悟していました。韓国の国立民俗博物館と共同開催で互いの国の生活文化を展示することは早くから決まっていたのですが、どのようにアプローチしたものか関係者はずっと頭を悩ませていました。

李さん一家とめぐりあって、彼らの住むアパートの調査をはじめるのは、そうした議論のなかで模索した可能性のひとつにすぎませんでした。しかし、李家にあった物すべての調査を終え、彼らの家庭を展示の中心にしようと決めた段階では明確に意識していたことがあります。この展示は、韓国の現在をしめすために企画された展示ではあるが、韓国展を標榜するのはやめようということでした。私たちが展示しようとするのは、2002年のソウルの一家庭の生活スタイルであって、「韓国」という全体像ではないのです。ややこしいですが、同時期に韓国の国立民俗博物館でおこなわれた日本展「近い隣りの国、日本」と比較すると、この問題はより明確になるのではないでしょうか。

「近い隣りの国、日本」展も、企画当初から対象は現代の生活文化に向けられていました。ただ、この展示のユニークな点は、日本の伝統的な人生儀礼や冠婚葬祭の現在形を紹介するだけでなく、渋谷にあつまる若者男女の所持品一切を持ち帰ったり、女子大生の部屋を再現したり、サラリーマンの一日を追ったり、といった考現学的な手法をちりばめた画期的な日本紹介になっていたことです。この時期に韓国で日本展を開催することがいかに困難だったかを考えれば(展示期間中に、なぜ国立の博物館が日本展などをするのかという苦情が後をたたなかったそうです)、日本展としての展示内容は驚くほど斬新なものです。

しかし、「日本」という対象に迫ろうとすればするほど、逆に日本のイメージは拡散する結果になっていたはずです。日本展のためにつくられたポスターには、「障子、富士山、祇園祭、和服を着た家族、飛び石の上におかれた下駄」が描かれています。これは、韓国社会で一般に知られる日本のイメージを寄せあつめたものです。そんなステレオタイプな日本イメージが虚構の世界でしか意味をもたないらしいことは、この展示を見た人ならすぐにわかります。では、その先にあらたな「日本」像は形成されたのでしょうか?

そもそも「日本」を表象すべきひとつの統一体であると考えることに無理があると私は思います。ステレオタイプな日本イメージの追認ではなく、なんとかそこで暮らす個人の人生にまで迫りたい。調査の原点がそういう欲求にあるならなおさらですが、これが日本だ、と言われた途端に、居場所がないと感じる日本人はたくさんいるにちがいありません。たとえ、日本社会とはしかじかのものであると説明できたとして、その結果、そこにどのような個人も実像をむすばないとしたら、そういう社会のとらえ方そのものに問題があるのです。だから、個人はみな個性的で特殊だけれども、それでも個人のほうから逆に彼/彼女にとっての社会をあぶりだすことにしよう。ソウルスタイルの展示の原点はそうしたアプローチにあります。

これは韓国展であるまえに、李さん一家について知る展示である。そして、家族も、社会も、人間関係は一瞬たりともとどまってはいない。「2002年ソウルスタイル」という展覧会の名前には、そうした意味がこめられています。

1-2-2.李さん一家は韓国の代表ではない

個人の生活から社会を見るといっても、それ自体はこれまでの社会調査でもおこなってきたことです。アンケートや統計処理が社会調査に必須なのは、社会が個人の集合でしかありえないからでしょう。そして、そうした社会調査との決定的なちがいは、前提となる社会観そのものにあるのです。私たちの展示が個人の生活を対象にしたのは、標準化された社会イメージに個人としてのリアリティを感じられなくなったからです。だから、調査対象となった李さん一家は韓国の典型的な家族なのかとか、平均的な世帯とくらべてどうなのかといった問いかけは、そもそもこの前提を理解していないといえます。

もっとも、展示の企画をたてはじめた当初は、私たちも韓国の典型的な家庭を調査しようと目論んでいたのです。できることなら三世代同居の家族で、しかもソウル市内のアパートを調査対象にしたいと考えていました。しかし、家の中の物まで見せてくれる家庭はそうそう見つかるものではありません。候補にあがった家でも、実際に調査をはじめてみると、あまりの大変さに途中で投げ出されてしまうこともありました。

困ったあげくに紹介されたのが、李源台・金英淑夫妻の家です。ご夫妻はともに大学で民俗学を専攻されていたということもあり、調査の意義についてはすぐに理解してくれたようです。けれども、こうした調査が可能だったのは、なにより一家のオモニである金英淑さんの人柄によるところが大きかったのです。はじめ3日間ほどの調査予定と言いながら、結局作業が終わらずに、3週間にわたってアパートにかよい、家の中の物すべてを撮影させてくれたばかりか、展示やその後の聞き取りもいれると、3年後のいまも資料について頻繁にやりとりをしているのですから。それだけでも、平均とか標準とかいう言葉がこの調査にいかに不似合いかわかります。実際のところ、李さん一家とめぐりあわなければ、その後の展示もまったく異なったものとなっていたでしょう。

こうして李さん一家と出会い、彼らの持ち物の調査をとおして家族のことをふかく知るにつれ、家族の特徴を韓国社会の一般解のなかに解消させるような仕方ではなく、その反対に、家族ひとりひとりを個性をもった存在として描きだすにはどうしたらよいかを考えるようになりました。サルの集団でも、観察すればするほど個体の特徴が見えてくるようになるでしょう。まして私たちが対象にしている相手は人間です。たとえ韓国を理解するための展示の素材としてある家族を利用したとしても、彼らは韓国を代表するために家族をしているわけではありません。だから、展示を見た人が「韓国の標準」に即して、この家族のことを普通でないとか普通であるとか詮索する、そういう状況を避けたかったのです。韓国のどの家族も個性的でかけがえのない家族である。目の前のこの家族を理解することなくして、韓国の標準などは意味をもちえないのだ。これが私たちが展示にこめたメッセージです。

ところで、韓国の社会や文化を前提にするだけでは家族の本質にせまれない、ということは、家族さえもひとつの社会であり、前提にはならないのだと認めることを意味します。社会について述べたのとまったく同様に、家族のなんたるかがわかったところで、そこに個人の実像はむすばないかもしれない。そのような認識をつきつめることにリアリティを実感できたとき、はじめて個人から家族へ、そして家族から社会へと理解する道がひらけていることになるのでしょう。ひとりひとりがどんなに個性的でも、彼らはまちがいなく家族をしているからです。

こうした考えは、調査から展示まで通底する基本的なテーゼとして私の頭をしめていました。「家族」がひとつのイメージにすぎないように、ひとつの物に対する考えも家族それぞれに異なるものです。だから、物の調査の最終目標は、家族5人が同じ物にこめたそれぞれの思いをすくいあげることにありました。実際には、すべての物についての聞き取りに応じてくれたのはオモニだけだったので、当初の目的が達せられたとは言い難いのですが。

物の調査と並行して、家族5人それぞれの1日の生活を映像記録におさめようとしたのも、アパートの部屋をベースにしながら、5人の生きる世界が異なることを確認するためでした。このときの映像記録は、展示場のそれぞれの生活空間で公開されることになりました。

1-2-3.李さん一家にめずらしい物はない

ソウルスタイルで展示されたのは、李さんの家の中で実際に使われていたり、死蔵されていた物です。普通、展覧会というのは、滅多に見られない貴重品が展示されるものと相場が決まっています。ところが、ここで展示していたのは、冷蔵庫の中のキムチや風呂場で使っているシャンプー、ドンファ愛用の筆箱やウィジョンの大好きなピカチューのぬいぐるみといった、どこにでもあるありふれた物ばかりです。ちょっと店に行けば買えるような物を展示して何がおもしろいのだと言う人もいました。ガラクタを収集していると批判した研究者もいます。実際、韓国社会では物のリサイクルがさかんですし、李さんの家では団地のゴミ捨て場から拾ってきた物を使っていたりするので、ガラクタを展示しているという指摘はあながち間違いではありません。

けれども、よく考えてみると、私たち現代人の持ち物は所詮ガラクタばかりなのです。物の価値がわかるのは当人だけ(老人世帯にゴミが多いと言われるのはそのためでしょう)、持ち主の死後も残されるような貴重品を私たちはいったいどれだけ所有しているでしょうか。そして、そういうガラクタを考慮に値しない物、展示に値しない物と言うとしたら、それは私たち自身の存在意義を認めようとしていないことになります。ソウルスタイルが私たち自身の生活を見つめ直すきっかけをあたえることになったのは、この展示が韓国、日本といった文化の相違をこえて、現代人そのものを対象にしていたからにほかなりません。

私たちの家にあるのは大量生産されたガラクタばかりです。それにもかかわらず、ひとつとして同じ家がない。どこの家もユニークで、私たちは他人の家のことを知らない。それもまた現代社会の特徴と言えるでしょう。どこにでもある物があつまって、ここにしかない李さんの家はできていた。展示場にあるのはありふれた物ばかりだし、家族のメンバーが実際にいるわけでもない。それでも、展示場を訪れた者たちは、李さん一家のことを古くからの知り合いでもあるかのように感じてしまう。ソウルスタイルはそんな展示でした。そして、そのことが身の回りの物の意味についてあらためて考えさせる契機になったのだと思います。

2.ソウルスタイルの方法論

2-1.これまでの研究には何があるか

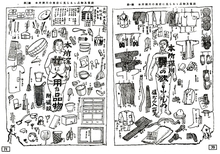

家の中の物をすべてしらべるという研究は、私たちがはじめておこなったわけではありません。大正から昭和にかけて、日本や朝鮮半島で民家を調査した民俗学者・建築学者の今和次郎は、家の中にどのような物があるかをスケッチで詳しく記録することを試みています。「考現学」という名前は今和次郎の発案ですが、何気ない現代生活の中に隠れたさまざまな現象を発見し、そこから人間性の本質に到達しようとするのです[今和次郎 1987]。

その後、今和次郎の学問は、たとえば「路上観察学」と呼ばれる一種の人間復興運動にもつながり、幅広いブームとなったこともあります[赤瀬川原平・藤森照信・南伸坊 1987]。もっとも、復興されるのは観察者の側の人間性だけで、観察される側にはほとんど何の意味ももたなかった点は今和次郎のアプローチとの大きな違いでした。

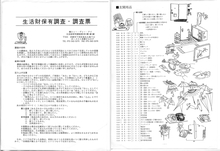

より学術的な分野では、今和次郎の助手であった川添登さんを中心とする CDI(商品科学研究所)が、日本家庭の中にある物についてのシステマティックな調査をおこなってきました。彼らの調査手法は「生活財生態学」と呼ばれていますが、それは「現代日本人のライフスタイルあるいは家庭生活の実態を、徹底して物、すなわち生活財を通してあきらかにしようという意図のもとに、住居の形態、家族の年齢構成を同一にした4つのタイプの平均的な年収の家庭140軒の生活財の品揃え・その配置の状況、家の中の景観を調査し、植物生態学の手法を借りて分析した結果とそれについての文明史的考察をとりまとめたもの」[株式会社シィー・ディー・アイ 2003]です。140軒もの家庭を対象にした調査は、1975年からおよそ20年間に3回実施され、海外との比較や、物のライフサイクル、都市と地方の相違など、生活財を手がかりにした分析をおこなっています[商品科学研究所 1980,1983,1993]。この調査から得られた成果のひとつとして生活財の調査表があります。これは、彼らが家の中の物を調査する際にアンケートとして使った「家の中のすべての物のリスト」です。生活財をいくつかのカテゴリーにわけ、イラストを付けたリストで、その物の有無、使用頻度、使用者について回答してもらうようになっています。1975年の最初の調査時には1500点程度のリストにすぎなかったのですが、調査のたび増えつづけ、1990年代におこなわれた調査では4500点にも達しています。現在リストアップをすれば、情報通信メディアなどさらに増えていることは確実でしょう。この調査表の変遷を見るだけでも興味深いものがあります。

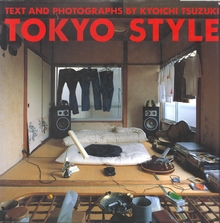

CDIの調査は、一定の調査表にもとづいてできるかぎり多くの家庭を調査し、それによって社会の平均像を描き出すことを目的としていました。つまり、調査の前提として、正規分布におさまるような比較的均質な社会イメージがあることになります。ところが、1993年に写真家の都築響一さんが発表された「TOKYO STYLE」は、こうした社会イメージ(家庭イメージといってもよい)が破綻していることを告げていました[都築響一 1993,2001]。この写真集には、東京で暮らす多くは若い単身者の部屋の様子が、あるがままの状態でさらけ出されていました。写真撮影のために片づけるといった非日常的なよそおいを拒否した部屋は、どれも過剰なまでに個性的で、部屋のたたずまいからは住んでいる人の暮らしぶりや人生までもが透けて見えるようです。

私は、1988年におきた連続幼女殺人事件の犯人の部屋を思いだしていました。部屋の空間が犯罪者をはぐくむものなら、これらの写真の部屋の主はみな犯罪者と紙一重ということになってしまうでしょう。たしかに、ここにあつめられた部屋は飛び抜けて風変わりな例ばかりかもしれません。それでも、ふだんの暮らしのなかで、多くの人が家庭生活にいだいている違和感や窮屈さ(「家族」は近代日本が問いつづけたテーマでした)から突き抜けた解放感をそこに見いだすにちがいありません。私たちがいつのまにか受け入れてきた家庭イデオロギーを覆すリアリティがこの写真集にはあります。

都築さんはおもしろいことを話していました。「TOKYO STYLE」の写真集は海外でも出版されましたが、「日本人はこんなところに住んでいるんだ」と驚くにちがないと考えていたそうです。日本の家といえば、あいかわらずの書院造りや茶の間のある家、そうでなければ、こぎれいな現代のマンション生活くらいしか海外に紹介されてこなかったからです。ところが、ヨーロッパの知人は、「あ、これ俺がむかし住んでいた家だ」と思わず感想をもらしたそうです[都築響一・佐藤浩司 2002]。テレビのホームドラマに登場する理想的なイメージとしての日本家屋でもなければ、建築家がデザインした住宅作品ともちがう、おなじ人間として、生活することのリアリティがこうした親近感を生みだしたのではないでしょうか。

今回の展示では、CDIの生活財生態学から多くの有益な情報を得ましたが、展示のタイトルにソウルスタイルとあるとおり、社会の認識の原点にはいつもこの「TOKYO STYLE」がありました。この本がしめすように、どれほど個性的な家であっても日本の家にちがいありません。社会の平均値をもとめる従来のアプローチでは、こうした家は一般化をそこなう雑音(本来あってはならない異常なもの)として片づけられてしまうでしょう。どんな家を調査したとしても、そこから社会に到達する道がひらかれているはずだ。そのようなものとして社会をとらえかえそうとしたのです。

本所深川の商店に見らるる品物及値段~モデルノロヂオ

今和次郎『考現学入門』筑摩書房、1987

赤瀬川原平・藤森照信・南伸坊『路上観察学入門』筑摩書房、1987

生活財保有調査票~生活財生態学 3

商品科学研究所『生活財生態学 2』商品科学研究所、1983

商品科学研究所『生活財生態学 3』商品科学研究所、1993

TOKYO STYLE

都築響一『賃貸宇宙 UNIVERSE for RENT』筑摩書房、2001

佐藤浩司・都築響一「「ソウルスタイル」の挑戦」『月刊みんぱく』26-4、pp.2-7、2002

連続幼女殺人事件 犯人Mの部屋

2-2.建築人類学から見た家と物

ところで、ソウルスタイルの調査にあたって、なぜ家の中の生活財に焦点をあてたのかを説明しておかねばなりません。その理由は、私がそれまでにやってきた民家調査と関係があります。私は、専門の人類学者でも、韓国文化の研究者でもないし、考現学に特別な興味をもっていたわけでもありません。これまでは、建築史的な興味から、インドネシアやフィリピンなどの伝統的な民家の研究をおこなってきたのです。

東南アジアは世界的にも木造建築技術の発達した地域で、民族ごとに独特の造形をもった家屋形式が発達しています。とくに屋根の形態は民族としてのアイデンティティをになうほど特徴的なもので、たとえば、インドネシアのスンバ島では天空高くのびあがる尖り帽子のような屋根の家を建てます(写真)[佐藤浩司 1995]。建物の大半をしめる巨大な屋根裏には祖先伝来の神聖な器物がおさめられていて、住人たちはこの空間に立ち入ることを禁じられています。一年のうちでも決められた日だけ、しかも、家長などの特別な男性にかぎって屋根裏にのぼることができるのです。

住宅は健康的で快適でなければならない、と私たちはよく言いますが、それは住宅が人間の住む器であると考えるからです。しかし、東南アジアの巨大な屋根の家をしらべていると、家というのはこの世の人間の生活のために建てられるわけではないと感じます。スンバ島の家の主人は、人間ではなくて屋根裏にやどる祖霊のほうだと考えれば事情がよくわかります。

彼らがそうした家を建てるのは、べつに個性を発揮したいためではありません。先祖がそうしてきたように、そしておそらく子孫もそうするように、彼らの理想の家を引き継いでいる(壊れれば再現する)だけなのです。彼らは祖先の名を10代以上もさかのぼって記憶していて、自分もまたそうして祖先の列にくわわることを人生の目的にしているかのようです。そのためには、結婚をし、子供をもうけ、その子供がさらに孫をもうける、といったプロセスを経ることが必要で、そうしてはじめて社会的に一人前の人間とみとめられるのです。

ですから、たとえスンバ島の家の持ち物をしらべたとしても、それは彼らの社会がもつ共通の世界観をしめすための調査でしかありません。そもそも家の構造が村中みな同じなのは、彼らが抱く理想の家のイメージが共通しているからにほかなりません。このことは物にたいする観念にもあてはまります。

スンバ島のちかくにティモール島という島があります。ここの家屋形式はスンバ島とはまったく異なり、円錐形の小さな土間式住居です(写真)[佐藤浩司 1988]。一般の住居のほかに、村には数棟の儀礼家屋があります。たとえば、これから戦争に出かけるといったときに、おなじ祖先に由来する者たちはこの建物にあつまって勝利を祈願します。儀礼家屋の中央には神聖な一本の柱が立っていて、先祖がのこしたさまざまな器物、たとえば、剣、槍、火打銃、ゴング、シリー(檳榔子と一緒に口にふくむ)入れ、薬草、戦いの際に頭に巻く赤い布、トーモロコシの初穂など、がこの柱に取り付けられています。これらの器物は手でふれてはならない神聖な物とされていますが、同じ文化を共有しない人にとってはかならずしも価値のある物ばかりではないでしょう。逆に、そのような伝統社会であれば、ひとつの家を調査するだけで、社会の全体像を把握できる可能性もあるわけです。

しかし、私たちは伝統社会に生きる人間ではありません。現代社会は私たちに生きる目的は何かとしめしてくれたりはしません。もはや「社会」はそういう形で人びとをむすびつける共同体ではないと言えます。伝統社会であれば、人が生きている意味など、家を建て、そこに住んでいるだけで自明のことでした。神話や伝承は繰り返し自らの由来や行く末について説明してくれます。たしかに、私たちの社会も似たような家に住み、似たような物を持って暮らしていますが、だからといって、同じアパートや同じ町内の人びとと、かならずしも人生観や価値観を共有しているわけではないでしょう。私たちは、生きる意味を自分自身で見つけていかねばならない。そういう社会に生きているのです。

したがって、調査の命題はつぎのように言うことができます。同じようなアパートの部屋を調査の対象にしながら、そこから異なる個性をもった人間に、つまり均質ではない社会像に、いかにして到達するかということです。東南アジアの伝統的村落の調査であれば、家の形態を調べることで社会を理解しようと試みましたが、現在の私たちを対象にするとき、住宅には個人の力ではどうにもならない要素が大きすぎます。家の選択は、経済性や利便性を考慮した結果なされるもので、家によって満たされない部分を物によっておぎなっていると考えられるからです。しかし、個々人の持ち物をしらべるといっても、現代人の所持品は大量生産された消費財ばかりです。道具という点では誰でももっている物は同じなのですから、そこからどのようにして個人にとっての意味を掘り出してゆくかが物の調査の鍵ということになります。

家のおもしろさは、そこに複数の人間が住み、どんなにバラバラな人生を送ったとしても、ひとつの空間(共同社会)として統合されているところにあります。おそらく、同じことは人間そのものについても言えるのでしょう。いまは一人の人間といえども、統合されたひとつの体系として理解しつくせるものではありません。ある部分はひとつの価値観にしたがいながら、ある部分ではそれとは別の価値観をもつのは当然のことです。けれども、どんなに矛盾する価値意識が一人の人間の中に共存していたとしても、そこにはひとつの人格がある。家もそれと同じなのです。

3.ソウルスタイルの成果

3-1.展示にたいする批判

「2002年ソウルスタイル」展は、ここ数年の民博の展示としては好評でしたが、批判もありました。また、考えなくてはならない点もいくつかあります。そうした批判のいくつかをとりあげて議論をすすめましょう。

3-1-1.これは韓国の代表的な家族か

代表的や一般的という言葉にあまり意味がないことはすでに繰り返し説明しています。ここでは別の視点からこの問題に答えることにしましょう。

「ソウルスタイル」という展示のタイトルからもわかるように、展示場や図録から「韓国人」という言葉は丁寧に排除されています。私たちがふだん何気なく使うこの言葉には、国籍、国境、民族といった政治的判断がふくまれます。この展示が韓国展であるまえに李さん一家という特定の家族に焦点をあてたのは、そうした問題に引きずられて、等身大の人間関係を見失ってしまうことをおそれたからです。しかし、この点にかんして、とくに韓国研究を専門にする関係者には実感が乏しかったようにおもいます。調査にあたった私とは李家の物にたいする考えにかなり温度差があったせいかもしれませんが、韓国文化を紹介するというスタンスから抜け出せないのです。逆に言えば、これまでの研究成果をすなおに表現できないことが彼らのストレスになっていました。同じことは展示を見に来た民博のファンや「韓国人」も感じたはずで、期待していた韓国文化が展示されていないといった不満をもらす人も少なからずいました。それに、興行のためもあって、いっぽうでは韓国の物産展や伝統芸能のイベントなどをおこなっていたのですから、展示のコンセプトが徹底されていたわけでもないのです。

この問題については、民族学のおかれた現状にもふれておく必要がありそうです。これまで民族学者(人類学者)は、ある民族社会を調査してその文化についての民族誌を残すことを目標にしてきました。けれども、いまでは民族という概念自体がつくられたものであると考えられるようになっています。民族社会は調査の前提としてそこにあるのではなく、むしろ調査の結果しめされるべき対象に変化しているのです。ソウルスタイルがとったアプローチはまさに民族学のこうした問題意識を背景にしたものでした。従来の民族学がおこなってきた展示手法をまったく逆手にとり、全体の見取り図を曖昧にぼかしたまま、個から全体を見透かすことを展示の目標にしたのです。だから、李家が韓国の代表かどうかは、展示の結果としてそこに浮かびあがる「韓国」によって判断してもらうしかないわけです。

3-1-2.どれくらい一般的な話なのか

ソウルスタイルのアプローチは、あらたな展示の可能性を切りひらこうとする意欲にみちたものでした。ただし、そこからどのような社会があきらかになったのかについてはさらに検討の余地があります。

ソウルスタイルの副題には「李さん一家の素顔の暮らし」とあり、李さん一家について、これ以上のぞめない手段で表現しようとしたことを疑う人はいないでしょう。しかし、李さん一家は韓国文化を代表する人たちでもなければ、韓国の平均的な家族というわけでもありません。それでは、どこにでもありそうな家族について知ることがそれほど大切なのでしょうか。そこから、いったい何がわかったと言えるのでしょうか。

こうした疑問にたいして、6万人もの観客がこの展示をたのしんでくれた理由を考えておく必要があります。私たちはいままでこんなかたちで他人の家をのぞいたこともなければ、よその家族について知ろうとしたこともなかったはずです。観客たちは李さん一家の向こうに、自分自身の姿をとらえていたにちがいありません。そして、こういうやり方で身の回りの世界が理解できることに気がついたのだとおもいます。展示を見た人たちは、みな李家とくらべて自分の家がどうであるかを語りたい衝動にかられたようです。実際に、そうした光景が展示場のあちこちで目撃されていました。

文化にせよ、歴史や地理にせよ、私たちが未知の世界にかんする知識を得たいと感じるのは、自分の生きている世界の見取り図をえがくためだと私は考えています。そうすることで、自分自身についてよりよく理解したいとねがうからです。ところが、アカデミックな世界で培われてきた知識は現実世界と遊離してしまい、いくら文化や歴史をまなんでも、その先に自己の姿さえ見えてこないと感じるようになってしまったのです。もし、李家をとおして韓国という国家や朝鮮民族という民族の見取り図がえがけたとして、その見取り図のうえに日本民族としての自分をイメージすることにどれだけ実感をもてるでしょうか。そうすれば、ゆたかな人生はひらけてゆくでしょうか。それよりも、自分自身のことにもっと興味がもてるような知識のありかたを再考すべき段階にきているのだと思います。

だから、展示がどのくらい一般的だったかという疑問は、韓国社会に即して判断すべき事柄というよりも、もっと私たち自身の生活の実感に即してどのくらい意味があったかを問い直してみるべきことなのです。

3-1-3.物をしらべて何がわかるのか

もういっぽうの批判の典型は、「人の家の冷蔵庫の中を見て何がおもしろいの ?」という類のものです。李さんの家には特別にめずらしい物があるわけではありません。そんなありきたりのガラクタを見て何がたのしいのか、そんな物なら私の家にもゴロゴロしているよ、というわけです。

調査を終えた段階で、私が感じていた不安も同じものでした。他人の恥部にとびこんでゆくような調査はたしかにとてもスリリングな体験でした。アパートの間取り調査に終始しているだけではけっして味わえない理解が得られることを確信しました。しかし、展示となれば話は別です。家の中の物をそのまま展示場にならべたところで、果たしておもしろさは伝わるのだろうか。この不安は杞憂にすぎなかったわけですが、それでも、なかにはほとんど展示に興味をしめさないで帰ってしまう人もいたのです。家の中の物を全部人に見せるということがいったい何を意味するのか、もうすこしイマジネーションを働かせてみてもよかったでしょうに。そうした事件が可能になるために、家族とのあいだにいったい何があったのか? そして、彼らはいったい何を考え、何を得たのか? 自分自身にそれが可能なのか? 可能だとすれば、どういう条件が必要なのか? 可能でないとすれば、それはいったいどうしてなのか? 身の回りにあふれるおびただしい物との関係を考え直してみる絶好の機会だったはずです。

この展示は、李さんの家にあった物をただならべているだけではありません。その物がどのようにしてアパートの部屋にはいってきたかをしらべ、それを生活財調査データベースとして公開していました。そうすることで、家族が所持する物から家族の生活する外部の社会が見えてくると考えたからです。このデータベースは調査のさいに一点一点資料を写真に撮りながらオモニに確認した情報がもとになっています。物の名前と用途、使用者、入手経路と入手先、値段などがおもな調査項目ですが、それ以外に、家族にとってその物がどういう意味をもつのかがコメントされています。このデータベースをながめているだけでも、家族のあゆんだ歴史や日々の生活までわかるのです。この調査に直面して、オモニは、それまで意識したこともなかった物についてまでひとつひとつ吟味し、物にこめられた意味を確認する作業にあたりました。そうして、どれほどささいな物でも、自分と家族の現在をつくりあげてきたかけがえのない物であることに気づいたのです。

しかし、それが本当なら、あらたな疑問がわきあがります。どうしてそれほど大切な物を展示のために手放してよいと考えたのでしょう。理由のひとつは、おそらく、この調査を通じて調査者である私もそれらの物の価値を、つまり李家が李家である意味を知り得たからです。そうした共感がなければ、とても安心して物を託す気にはならなかったでしょうし、そういう意味では、物の調査があって、はじめて実現できた展示だったのです。

3-1-4 プライバシー

展示を見た人の中から、「いくら研究とはいえ、こんなにプライベートな情報まで公開したり収集したりしてもいいの、許されるの」という疑問をぶつけられることもありました。

けれども、私たちは植民地時代の官僚として原住民の調査にのぞんでいるわけではありません。調査者と被調査者の関係は、一方通行的なものではなく、たがいに影響をおよぼしあう相互浸透的なものです。なぜこうした調査や展示が可能だったかを考えれば、両者がどんな関係をきずいてきたのかわかるはずです。

3-2.展示があきらかにしたこと

ソウルスタイルの展示は、個人と社会の関係を考える大胆な実験だったといえます。しかし、展示の背景には、対象となった家族にたいする地道で執拗な調査がありました。

この調査のエッセンスは展示にあわせて発行された図録からもうかがい知ることができます。図録のなかでは、家族の歴史を残された写真や書類で追い、家族と社会との接点を各人の行動からあきらかにしています。もちろん、展示のベースになった部屋ごとの生活財のリストや家族全員の着衣と所持品のリストも掲載されていますし、一週間の行動記録や食事のメニュー、買い物の内容なども調査の対象になっています。

こうした調査とあわせて、家族5人の日常生活を2週間かけて映像取材しました。このときの映像記録は、家族のインタビュー(自分について、家族の他のメンバーについて)とあわせて、展示と同じ題名のマルチメディア作品に仕上がっています。いずれも展示期間中は展示の一部として活用されていましたが、マルチメディア作品については特別展の終了後も民博のビデオテークで公開されています。さらに、調査の発端から、展示をへて、家族におきた問題を『物と家族』と題する1時間のビデオ作品にまとめています。

こうした展示関連の資料とならんで、言うまでもなくソウルスタイルの核は李さんのアパートからはこんだ一家の生活財です。展示されていた資料はすべて整理されて博物館の収蔵庫に保管されましたが、これは21世紀初頭のソウルの一家庭にあったほとんどすべての物を網羅したタイムカプセルとしての意味もあります。私たちのあつかう「歴史」は日常的な事柄にはほとんど関心がないのが普通です。ためしに、30年まえの日本でどうやって朝の洗面をしていたかをしらべようとしてもなかなかむずかしいでしょう。この資料の価値を高めているのは、物自体よりも資料にともなって制作されている映像記録や1万点をこえるデータベースなのです。データベースは李さんのアパートにあった物(収集されなかった物も含む)の悉皆的なリストで、その物がどのような経緯でアパートの空間におさめられたか(購入した、贈られた、ゴミ捨て場から拾ったなど)、そしてそれが家族にとってどのような意味をもつものなのかを記録しています。今後、人と物、家族と物の関係を考えるうえで、このような資料がのこされた意味ははかりしれないほど大きなものです。

3-2-1.何がおもしろいか

物についてインタビューをおこなっていると、ありきたりの調査では思いもよらない社会構造が見えてくることがあります。李家の収集資料をデータベースにするために、個々の物の由来をオモニに語ってもらっています。たんなる消耗品にすぎない物も多くありますが、結婚式などの家族のイベント、組織や人にかかわる物については長い物語が付属することがあります。それは家族と社会の関係を知るための格好の素材なのです。

たとえば、「緑色母親会」と記されたデータが全部で8件もあります。コースターセット、果物ピック、かき氷機、折りたたみ傘が合計3本、それにカッターシャツと帽子です。当然、これらはいったいどんな関係にあるのか質問することになります。その結果、つぎのようなことがわかります。

緑色母親会は、子供の通学路の交通整理をして子供の安全をはかるいわゆる緑のおばさんのことですが、韓国ではこの母親会に入会するために年会費を支払う必要があるのです。ドンファやウィジョンのかよう小学校の登録会員は全部で150人。会員になると、制服のほか旗、バッジ、笛などが支給されるだけでなく、学校単位や区単位などさまざまな親睦会があって、参加するたびに記念の傘などをもらいます。子供の教育の面でいろいろと便宜があると期待するので、オモニはずっと会員登録をしています。

こうした社会慣習はフィールドワークをしていても見えにくい事柄ですが、身の回りの物を手がかりにすることで、社会的な背景も浮かびあがってきます。緑色母親会では、仕事に直接かかわる物ばかりでなく親睦会の記念品などがあるので、物に張りめぐらされた意味の世界に予想外の方向から光をあてることができます。

また、韓国では日本以上に贈答がさかんなので、贈答品を手がかりに人間同士のつながりを確認することも可能です。その物をいつどうして受け取ったのか、お返しをどうしたのかなどを聞いてゆくと、人間関係の機微にまで話がおよびます。

たとえば、李家の冷蔵庫の冷凍室には、唐辛子やニンニクの袋がいくつもはいっています。これは、田舎に住むアボジの弟からまとめて送られてくるのですが、親戚とはいってもそのまま貰いっぱなしにはできません。故郷にもどるたびになにがしかの金銭をおいてくることになります。これが、オモニにはおもしろくありません。なぜなら、唐辛子もニンニクも新鮮で安いものを近くのスーパーでいくらでも入手できるからです。わざわざ冷蔵庫を古くなった唐辛子でいっぱいにしておく必要がないので、アボジやハルモニには内緒でこっそり捨てることがあるそうです。唐辛子やニンニクという素材だけみればきわめて韓国的ですが、似たような話はどこでもありがちなのではないでしょうか。

もし、家族関係や親戚関係についてインタビューしたとすれば、ステレオタイプな模範解答が返ってくるにちがいありません。ちょうど家の中に飾られた家族写真が家族の理想を内外にアピールする仕掛けであったように。一見つまらない物から、生き生きとした人間模様が描きだされることもあるのです。

3-2-2.どういうことがまだわからないか

人の思い出、人と人の関係など、直接には質問しにくいことでも、物を手がかりに聞いていけばいろいろなことがわかります。物は時として私たち自身よりも雄弁に私たちの存在をかたってくれるのです。だからこそ、現代人の多くは自分の部屋を他人には見せたがらないのでしょう。「裸をみられることは恥ずかしくないけれど、へやの中をみられるのは恥ずかしい」という若者の言葉を都築響一さんは引用していますが[都築響一 2001]、それほどまでに、私たちは自分をはぐくむ空間を必要としているのでしょう。それは、スンバ島の屋根裏のように、禁忌というかたちで社会が顕在化する場所でもなければ、李さんのアパートのように、家族という社会集団の共存する空間とも違っています。こうした個室がどのように社会化されているか、外界とどのようなリンクを構築しているかは、物をとおして見ておく価値があるテーマです。

ところで、連続幼女殺人事件の犯人であった男の部屋にうずたかく積まれた膨大な量のアダルト、アニメなどのビデオテープの山は、彼の精神世界を如実に物語るものと考えられてきました。しかし、いまはこぎれいな部屋においてあるパソコンのハードディスクにどのようなファイルがはいっているか、物を見ただけでは推測するのも困難になっています。

じつは李家の調査でも、無数にある家族のスナップ写真や手紙、ハガキなどの山をどう処理するか頭を悩ませたものでした。物として見たとき、それらはあまりに多く、無秩序で、粗末にあつかわれているのです。スナップ写真一点に調査カードを一枚使うことは、調査の効率からいってもまったく割があわないように思えました。最初におこなった生活財調査の総数3200点は、スナップ写真の数だけでとっくにその数をこえてしまいます。結局、アルバム単位や収納場所単位のかなり大雑把な資料をつくって調査をすませました。ところが、家族についての情報という観点で見ると、ひとつひとつの写真には人類学で言うところの「厚い記述」がふくまれるはずです。そして、このときに直面した問題の本質は、電子メールやパソコン上のファイルにかんして、物の調査はまったく歯がたたないことをあきらかにしてしまった点にあります。

現代の若者たちは、物を買うよりも、インターネットや電話にお金と時間を使うようになったと言われていますが、そうした事態こそ私たちが物を持つことの本当の意味を暗示しているのではないでしょうか。私たち現代人にとって、物の価値はそこにこめられた個人の記憶や社会ととりもつ人間関係にあります。物はそれを目に見える形で顕在化させてくれました。けれども、パソコンや携帯電話、デジタルカメラなどの電子メディアの普及は、人と人との関係性のありようを変えるだけでなく、同時に人間の存在形態そのものに変革をせまるような気がします。

4.家族の今後

4-1.家はどうなるのか

物理的な構造物としてみれば、日本の家は大きな転機を迎えています。戦後の持ち家政策のもとで、私たちは家族を成立させるためにマイホームをつくらねばならないと考えてきました。まるで家族の存在証明ででもあるかのように、サラリーマン家庭のそれぞれが家の創設者になったわけです。そして、同じように子供の世代はそうした親の家をはなれて、自分自身の家をもつことを期待されています。すくなくとも、職業と結婚が自由に選択できる社会では、子供が親とおなじ場所に住めむことは保証されていません。つまり、どれほど丈夫に建物がつくられていたとしても、私たちの家は、現実には一代限りの家族と運命をともにする消費財になっているのです。幸か不幸か、日本の家は木造でしたから、持ち主がいなくなると、取り壊して建て直すことができました。実際のところ、戦後の木造住宅はたかだか30年程度の耐用年数しか見込まれていないものが多かったのです。もし、石造家屋の文化圏なら、自分の家を自分でつくらねばならないといった発想ははじめから生まれなかったでしょう。家も家族も自分たちがどうにかするようなものではなくて、あらかじめそこにあるものだからです。

最近は、日本でも住宅の耐用年数が見直されるようになりました。資源の問題からしても、都市景観の点からいっても、一世代で住宅を消費してゆくのはあまりに非効率なのです。住宅メーカーはこぞって百年住宅の開発を宣言しています。ところが、そこにかつての民家の姿をだぶらせてしまうとしたら、それは大きな誤りでしょう。これからの都市生活でもとめられているのは、子供や孫の代まで子孫が住みつづける家ではなく、異なる家族が入れ替わり引き継いでゆけるような家だからです。そのためには、住宅の流通市場がもっと確立されて、住宅が本当の意味で消費財でなくなる必要があるのは言うまでもないことですが、それ以上に重要なのは、私たちが住宅にもとめる「終の住処」像をどう解消してゆくかなのです。住宅空間をあまりに個人化してしまう風潮は、裏を返せば、住宅を消費材の位置に貶めているのかもしれません。そして、住宅が個人をこえた社会的な資産と認められるようになったとき、家族が愛(家族を保証してきたもの)の確認手段としてつぎつぎに家を建てるのではなく、家の空間が家族的な人間関係をつくることになるだろうと私は考えています。

4-2.家族はどうなるのか

家族や、あるいはもっとひろく社会と言ってもよいですが、これまで私たちは、ある種の空間的な概念として社会をとらえてきました。つまり、同じ空間をしめる人間集団は同じ価値意識を共有するもの、あるいは共有すべきものと考えてきたのです。だから、電車に乗りあわせただけで、一緒にいる時間を共有しない行為、たとえば、人前で化粧をしたりとか、携帯電話で話したりとかいう行為はおかしいと思われてきたわけです。しかし、交通・通信手段が発達し、テレビやインターネットが世界中をむすびつけるようになって、もはや、同じ場所にいることが同じ時間や歴史を共有することを意味しないのです。電車の中でも気がついてみたら、ほとんどの人が携帯電話を手にメールのやり取りをしていたなどという事態が起きています。もはや、同じ空間にいるからといって、同じ時間を経験しているかどうかはあやしいものですし、同じ歴史や文化を共有しているわけでもないことは明白です。

だからといって、人間関係が希薄になっているのかと言えば、事実はまったくその反対なのです。現代ほど、人間関係が空間や時間の制限をこえて自由になった時代はないでしょう。だいたい、好きな者同士が四六時中いつでも連絡をとりあえるような社会は、過去のどの時代も経験したことがないのですから。

それにもかかわらず、個人がなにか事件をおこすと、あいかわらず家族や地域社会が問題にされてしまう。かつてだったら、私たちはある空間の中で自我をはぐくんできました。当然おなじ地域に住んでいる人達はその人間について理解できるベースを共有していたわけだし、家族同士はもっともよく知りうる立場にありました。けれども、いまは人間が育つうえで、あまり空間的なしがらみがなくなっているのです。部屋に引きこもっていても、テレビや携帯電話で遠く離れた世界と通じていたり、ネット経由でいくらでも情報を得ることができます。身近な人間と当たり障りのない日常会話をまじわすよりも、そのほうがむしろその人間の人格形成に大きな役割を果たしているわけでしょう。だから、たまたま同じ空間にいるというだけで、家族で一緒に何かしましょうとか、コミュニティを大切にしましょうとか言うのは、当人にとっても、まわりの社会にとっても、いわれのないプレッシャーにしかならないのです。子供たちは、個性的であれと育てられながら、自分を理解してくれない周囲の社会とのあいだでジレンマにおちいってしまうにちがいありません。

同じ家に住んでいることや、同じ地域コミュニティに帰属していることは、もはや文化や価値の共同体であることを意味しないのです。伝統的な意味での共同体は、空間をこえたアソシエーションとして、いくらでも多元的、重層的に築くことが可能になっています。だから、問題はのこされた空間のほうなのです。同じ電車の中で、乗客たちがてんでんばらばらに各自の電話に向かっている。そういうイメージを前提にしないと、これからは家族も社会も維持してゆくだけで大きな負担になってしまうでしょう。

これからの家族は、愛にもとづいてむすばれたコミューンのような共同体ではなく、家という生活空間を共有することでしか成立し得ない、いわば「空間共有体」だと私は考えています。まさに、家族が家をつくるのではなく、家という空間が家族をつくりだしているわけです。しかし、それで家族が解体するのかといえば、その反対に、性格の不一致くらいで家族をなくしてしまうことの大変さをもっと理解すべきなのです。人間は肉体をもって、空間の中で生きてゆくしかない動物です。家族も地域社会もおいそれと壊れてしまっては困るものなのです。だからこそ、同じ空間の中であまりにも窮屈な人間関係を追いもとめるのはやめたほうがよいと思います。

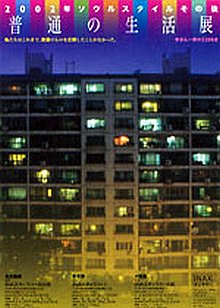

4-3.李家のその後

民博の展示がぶじに終わり、2002年12月からおよそ半年にわたって、INAXギャラリーでは「2002年ソウルスタイルその後 普通の生活」展が開催されました[INAXギャラリー企画委員会 2002]。民博の展示のために家財道具一切を投げだした李家の人びとがどのようにしてあたらしい生活を開始するかを追った企画です。展示図録として出版されたブックレットは、ソウルスタイル展の事件簿としても重要な資料になっています。

もともと李さん一家は、展示にあわせて引っ越しを考えていました。築後20年以上もたって、ちょうど調査の時期にアパートの再建計画がもちあがっていたことや、子供たちが成長するにつれて部屋が手狭になっていたからです。転居に消極的だったのはアボジひとりで、現在の場所が子供の教育によい環境であるとか、社会的なステータスがたかい地域であるといった理由でした。もっとも、仕事人間のアボジはほとんどの時間を職場ですごし、あまり家のことに関心がなかったというのが本当のところかもしれません。

結局、展示を了承してからさまざまな理由で引っ越しをあきらめ、元の部屋をリフォームして住み続けることになったのです。家の中の物を搬出する日には、インターネットのオンラインショップでオモニが買いそろえた電化製品が部屋の隅に積み上げられていました。物をすべてうしなった家族が、ゼロからあらたな生活をはじめる。そんな事態を頭の中で思い描いていたので、これにはちょっと拍子抜けでした。人間は一時たりとも生きていることをやめるわけにはいかない。そんなあたり前のことに考えおよばなかったのです。ともかく、搬出の当日からあらたに買い込んだ炊飯器や冷蔵庫が活躍をはじめていました。

家族の持ち物といっても、実際に家の中にあるのは主婦であるオモニやハルモニが管理する物ばかりです。オモニは、この機会に壁と床の模様替えをおこない、最新式の家財道具でアパートの部屋を飾りはじめます。アメリカ製の巨大な冷蔵庫、イタリア製の全自動洗濯機、ブランドもののソファーやシステムキッチンなど、これまでハルモニやアボジの手前、我慢していた主婦の夢の贅沢品です。アボジははじめ驚きますが、あたらしいソファーやテレビの置かれたリビングには満更でもない様子です。来日した際に、展示場の部屋のほうがよいと言って駄々をこねた子供たちも、すぐにあたらしい勉強机やベッドのある部屋が好きになります。ところが、そうした生活のなかで、ハルモニだけは居場所をうしなってしまうのです。自分の慣れ親しんだタンスや記念の品々は展示のために差し出してしまい、それまでいた広い部屋も夫婦の寝室にあけわたしてしまったからです。

ハルモニは、複雑な洗濯機は使えないからと、昔のように大鍋で湯をわかし、洗濯物をたたむ場所がないと不満をもらします。自分の家でなく妾の家にいるようだと言って、しだいに娘たちの家を渡りあるく時間がながくなります。結局、オモニはある夜思い立って、一度入れ替えたハルモニの部屋を元に戻してしまうのです。そして、ゴミ捨て場からハルモニにぴったりのタンスを見つけ出して部屋に運びます。高価な物より、こうして手に入れた主婦の知恵を、嫁自慢のハルモニが喜ぶことをオモニは知っているのです。展示を契機にきれいにデザインされた空間を実現しようと、オモニはずいぶん苦労したようですが、半年ほどかかって、ようやく家族に平安が訪れたとき、ふたたびアパートの部屋には元の無秩序が舞い戻っていたのです。

最近、オモニはこんなことをメールに書いてきました。

加藤秀俊氏(CDIの創設者のひとりでもある)の本「住まいと家財―「物持ち」の変貌」[加藤秀俊 2002]の韓国訳を読みました。関東大震災が文化住宅の環境を変える絶好のチャンスだったように、ソウルスタイル展は李さん一家の住居環境とともに、物の主人の精神まで変えてしまえる絶好の機会でした。なのに、私はそのチャンスをうまく使うことができなかったのです。残念でした。

だけど、オモニらしいウィットに富んだ反省の弁に私は同意しません。たしかに、ソウルスタイルは家族にとって大きな事件でしたが、持っていた物を一度に失ってしまう災害ではありませんでした。その反対に、あらゆる物の価値を極限までつきつめた調査の結果、物を消費させてしまうかわりに、博物館に永久保存する道を選んだのです。そういう事件に巻き込まれた人は、きっとどんなガラクタにもそれにしかない価値を見いだしてしまうにちがいありません。聡明なオモニは、以前にも増して物を捨てることができなくなっている自分に気がついているはずです。

ソウルスタイルの展示をとおして、オモニや私が必死になってもがいてきたこと、抗ってきた敵の正体を、いまなら私は的確に言うことができます。

私たち現代人はガラクタにかこまれて生活しています。それは、私たちが大量消費社会に生きていて、持っている物のほとんどが消費財だからです。消費財というのは、新品のときが一番価値がたかくて、使えば使うほど消費され、最後は価値がゼロになって捨てられてしまう運命にあります。これはどういうことかと言えば、私たちの生存の痕跡は物を蕩尽させ、台無しにしてしまうだけだということなのです。私たちの生きてきた時間は無意味で邪魔だと宣告されているようなものです。けれども、持ち主にとってみれば、使えば使うほど物には個人の思い出が蓄積され、愛着が増してゆくはずです。古い民家や骨董品と言われる物は、そこに蓄積された時間を価値に転じているのですから、そうならないのは私たちの存在を受け止めきれない消費財のもって生まれた宿命でしょう。そう考えると、大量消費社会でもっとも消費の対象になっているのは、ほかならぬ人間、私たち自身の時間や人生だということに気づくのです。

ソウルスタイルが抵抗しようとしたのは、私たちを消費しつくそうとするこの強大な力でした。だからこそ、ガラクタにも精一杯の価値をみとめて、私たちの人生の意味をそこからすくいあげようと試みたのです。住まいもその中に置かれた物も、ながく使うほどに唯一無二の個性(消費というところの)を発揮するようになります。それは平準化を拒否する人間の生活力とでも呼ぶべきもので、ソウルスタイルはこの力を信じたのです。 (2003-09-17)

普通の生活~INAXギャラリー展示図録

加藤秀俊『暮らしの世相史 かわるもの、かわらないもの』中公新書、2002